Pesci più piccoli, problemi più grandi

[Cronache dal mare] Perché le acciughe - ma non solo loro - si stanno rimpicciolendo e cosa accade all'upwelling.

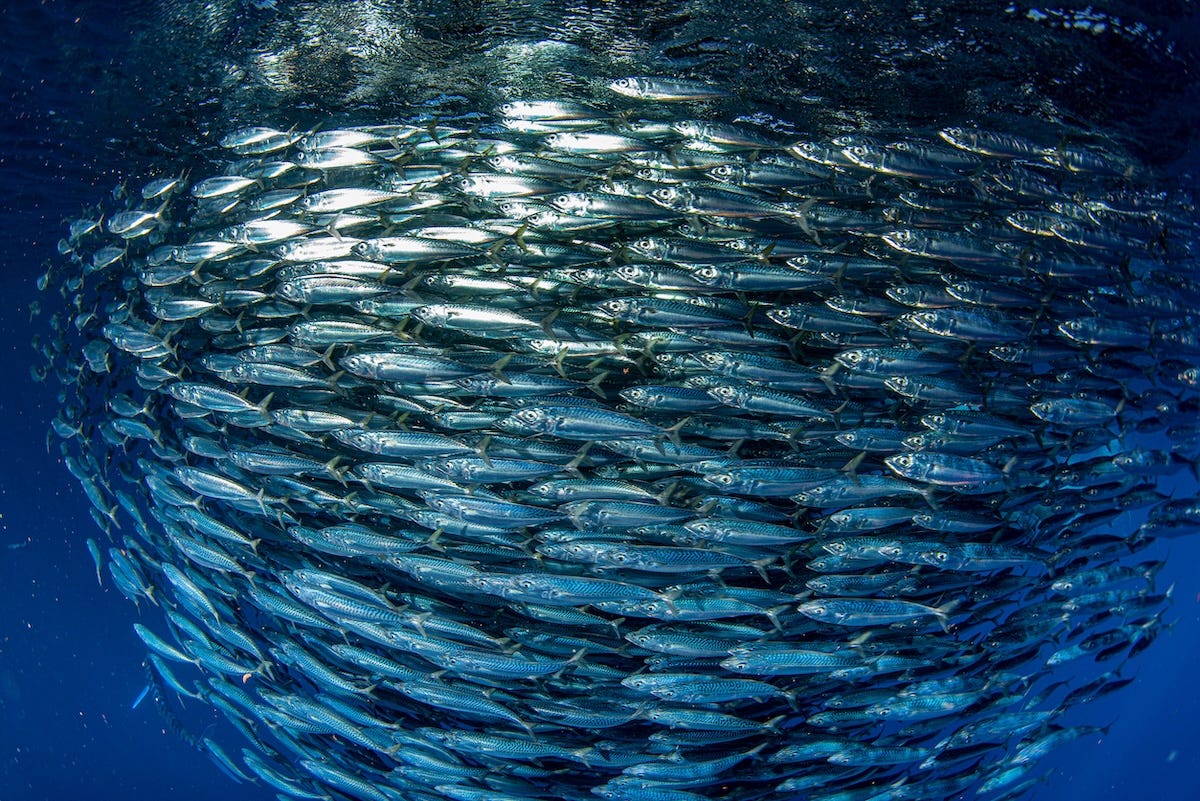

Uno dei simboli del nostro mare non è più lo stesso. Le acciughe del Mediterraneo – fondamentali per l’equilibrio ecologico e per l’economia della pesca costiera – stanno attraversando una trasformazione profonda: sono sempre più piccole e meno numerose sotto costa.

Una trasformazione silenziosa, che affonda le sue radici nei mutamenti profondi del mare, legati ai cambiamenti climatici e alla crisi dell’upwelling, un processo marino vitale ma poco conosciuto. Il Mediterraneo sta perdendo infatti uno dei suoi ingranaggi fondamentali: la risalita delle acque profonde che fertilizzano la superficie. E senza nutrienti, la catena alimentare marina si indebolisce.

Ma cerchiamo di capire meglio, nel dettaglio, quanto sta accadendo.

Cosa sta succedendo alle acciughe?

Negli ultimi anni, i pescatori italiani hanno iniziato a notare un cambiamento evidente:

le acciughe che finiscono nelle reti sono più piccole, meno carnose, e sembrano spingersi sempre più lontano dalla costa.

E questo non è solo un problema economico o commerciale: è il sintomo di una trasformazione profonda che coinvolge l’intero Mediterraneo.

Le acciughe (Engraulis encrasicolus) sono pesci pelagici di piccola taglia, planctivori, e rappresentano uno degli anelli più importanti della catena alimentare marina. La loro sopravvivenza dipende in modo diretto dalla disponibilità di fitoplancton, il quale si nutre a sua volta dei nutrienti portati in superficie dal fenomeno dell’upwelling. Quando questo processo rallenta o si riduce, come sta accadendo oggi, tutta la base della piramide alimentare viene compromessa.

Come anticipato, gli effetti sono già osservabili e misurati:

La taglia media delle acciughe adulte si è ridotta in modo significativo negli ultimi anni.

Le acciughe abbandonano le aree costiere, più calde e povere di nutrienti, per spostarsi verso il largo, dove trovano acque più fredde e ricche.

Le popolazioni risultano meno abbondanti nelle zone di pesca tradizionale, rendendo più difficile l’attività di molte economie costiere.

Va chiarito che le acciughe non stanno sparendo, ma stanno cambiando comportamento e fisiologia in risposta a un ambiente marino sempre più instabile. Questo le rende meno accessibili alla pesca artigianale e meno funzionali al ruolo ecologico che hanno sempre ricoperto.

La questione non riguarda solo le acciughe: si tratta di un segnale d’allarme per tutto l’ecosistema marino. Quando un organismo così centrale si modifica, le ripercussioni possono essere estese, imprevedibili e difficili da invertire.

Upwelling: di cosa si tratta

Abbiamo parlato di crisi dell’upwelling, ma cosa significa? Vediamo di capire meglio questo fenomeno fondamentale per il mare e per tutti noi.

L’upwelling è un fenomeno naturale che avviene quando acque fredde e profonde risalgono verso la superficie, spinte da particolari condizioni di vento e correnti. Queste acque, che arrivano dal fondo del mare, sono ricche di nutrienti come nitrati, fosfati e sali minerali: vere e proprie sostanze fertilizzanti per l’ecosistema marino.

Quando raggiungono la superficie, alimentano il fitoplancton, minuscoli organismi vegetali alla base della catena alimentare. Da qui parte un ciclo vitale che coinvolge lo zooplancton, i piccoli pesci (come acciughe e sardine) e, a salire, predatori più grandi come tonni, delfini, pesci spada e uccelli marini.

Sebbene le zone di upwelling rappresentino solo l’1% della superficie oceanica mondiale, producono fino al 50% del pescato globale. Un paradosso che dimostra quanto questo processo sia cruciale per la pesca e la biodiversità marina.

Nel Mediterraneo, l’upwelling è meno potente che negli oceani, ma fondamentale: si concentra in alcuni “hotspot” come lo Stretto di Messina, il Canale di Sicilia, la costa orientale dell’Adriatico e le acque attorno a Carloforte, in Sardegna.

Oggi però questi meccanismi si stanno indebolendo molto. E senza upwelling, il mare perde il suo nutrimento.Le cause: temperature in aumento e venti in calo

Dietro la progressiva scomparsa dell’upwelling nel Mediterraneo ci sono due fattori chiave, strettamente legati tra loro: l’aumento delle temperature marine e la riduzione dell’intensità dei venti costieri.

1. La stratificazione delle acque

Il primo e principale responsabile è l’innalzamento delle temperature marine, un effetto diretto della crisi climatica. Le acque superficiali, sempre più calde, diventano meno dense rispetto a quelle profonde e tendono a stratificarsi, creando una barriera che impedisce il rimescolamento verticale.

Questo fenomeno, noto come stratificazione, ostacola la risalita delle acque fredde e ricche di nutrienti dagli strati profondi verso la superficie. È proprio questa risalita – l’upwelling – a fornire il nutrimento necessario per il fitoplancton, primo anello della catena alimentare marina. Senza il suo apporto, la produttività biologica del mare si riduce drasticamente.

2. Il ruolo dei venti costieri

A peggiorare la situazione contribuisce anche l’indebolimento dei venti, che in condizioni normali favorirebbero i moti verticali delle acque. In particolare, venti costieri come la Bora, che soffia da nord-est sull’Adriatico, stanno perdendo intensità e regolarità. Sempre a causa della crisi climatica.

La diminuzione della forza del vento limita ulteriormente la possibilità di innescare fenomeni di upwelling: con meno vento, le acque superficiali non vengono spinte al largo, e quelle profonde restano intrappolate sul fondo.

Secondo Confcooperative - Fedagripesca, se queste tendenze continueranno, entro il 2050 i fenomeni di upwelling nel Mediterraneo potrebbero ridursi del 20%, diventando meno frequenti, meno intensi e meno efficaci.

Un cambiamento che avrebbe conseguenze su tutta la rete ecologica del mare, dalla vita del plancton alla sopravvivenza dei grandi predatori.

Oltre le acciughe: un ecosistema che cambia volto

Il declino dell’upwelling non colpisce soltanto le acciughe. Sta rimodellando in profondità la struttura ecologica del Mediterraneo, con effetti a catena che coinvolgono numerose altre specie marine e, con esse, le comunità costiere che per secoli ne hanno tratto sostentamento.

Sardine e tonni: la crisi delle specie pelagiche

Come le acciughe, anche sardine e tonni sono specie pelagiche che si nutrono di organismi planctonici. La loro sopravvivenza e capacità riproduttiva dipendono quindi dalla disponibilità di fitoplancton, la cui crescita è strettamente legata alla risalita dei nutrienti dalle profondità marine.

Con la riduzione dell’upwelling, il cibo alla base della catena alimentare scarseggia. Il risultato è un indebolimento generale degli stock ittici, con pesci più piccoli, meno numerosi e costretti a migrare in cerca di condizioni più favorevoli.

La ritirata dei ricci di mare

Un altro indicatore della crisi è rappresentato dai ricci di mare, specie bentonica tipica dei fondali rocciosi del Mediterraneo. In Puglia e Sicilia, secondo uno studio dell’Università del Salento, la densità di ricci è crollata sotto gli 0,2 individui per metro quadrato. Si tratta di un dato allarmante, che suggerisce un degrado delle condizioni ambientali e la possibile perdita di biodiversità in habitat costieri considerati finora stabili.

Invasioni silenziose: il boom delle specie aliene

Mentre alcune specie autoctone arretrano o si riducono, altre avanzano. L’aumento delle temperature e la riduzione delle correnti marine stanno aprendo la strada a una vera e propria proliferazione di specie aliene, spesso provenienti da ambienti tropicali o dal Mar Rosso. Queste nuove presenze entrano in competizione con le specie locali per lo spazio e il nutrimento, danneggiano gli attrezzi da pesca e depredano risorse preziose.

Il fenomeno non riguarda solo il Mediterraneo. Anche in altre aree marine europee si osservano segnali simili: ad esempio, nel 2024 i pescatori britannici hanno registrato un aumento record delle catture di polpi nella Manica, fino a 240 volte superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che conferma quanto i cambiamenti climatici stiano rimescolando le carte degli ecosistemi marini su scala globale.

Sovrasfruttamento ed “effetto taglia”

Accanto al cambiamento climatico, un altro fattore aggrava la situazione: la pesca intensiva.

Quando le popolazioni ittiche vengono prelevate in modo sistematico e non selettivo, gli esemplari più grandi spariscono per primi, lasciando spazio solo a quelli più piccoli e meno fertili. È l’effetto tipico del sovrasfruttamento.

Le acciughe che oggi arrivano nei mercati sono il risultato di questa duplice pressione: meno nutrimento da un lato e più prelievo dall’altro.

Quali soluzioni?

Il Mediterraneo si trova oggi di fronte a una trasformazione profonda, che non riguarda solo l’ecologia marina, ma anche le comunità che del mare vivono e si nutrono. Ma non è un destino già scritto. Esistono strumenti, conoscenze e strategie per rispondere a questa crisi.

Servono misure urgenti e coordinate, come:

Strategie di gestione adattiva della pesca

Zone marine protette ben sorvegliate

Monitoraggi scientifici continui

Coinvolgimento delle comunità costiere

Ma anche il cittadino può fare la sua parte: scegliere pesce locale, stagionale, proveniente da pesca artigianale, informarsi sulle etichette, sostenere i produttori che rispettano il mare.

Il Mediterraneo non è solo un paesaggio, ma un equilibrio fragile. Se vogliamo continuare a chiamarlo “nostro mare”, dobbiamo essere i primi a saperlo proteggere.

Alici o acciughe: due nomi, una sola anima salmastra. C’è differenza tra le due? No, il pesce è lo stesso, ma in questo articolo ti racconto la differenza nelle sfumature di linguaggio e tradizione che ci regalano i territori italiani.

Dieci anni di Msc in Italia: il bilancio (guardando al futuro) di un decennio di pesca sostenibile. Ho intervistato Francesca Oppia, direttrice del programma italiano di certificazione ambientale del Marine Stewardship Council, per capire come sta cambiando il rapporto del nostro Paese con la pesca sostenibile.

Nel Mediterraneo il riccio di mare sta scomparendo. I dati di una ricerca internazionale parlano chiaro e, purtroppo, la colpa sappiamo bene di chi è.

👥 Entra nel canale Telegram di Blu Mediterraneo: è uno spazio che ho creato per commentare tutto ciò di cui parla la newsletter e per condividere contenuti extra, anticipazioni, news e link utili

📚 La bibliografia di Blu Mediterraneo (sempre in aggiornamento).

🛟 La raccolta fondi per sostenere il mare.